サポート詐欺にご注意を

サポート詐欺にご注意を

いまや日常業務になくてはならないインターネット。みなさんは毎日使用していますが、そのインターネットの世界で利用者を騙し入れる罠も多数あります。 そのような罠に引っ掛からないようにインターネットを利用するにあたっての知識が必要です。

本日は最近話題になっている「サポート詐欺」について説明をいたします。

<目次>

サポート詐欺とは

サポート詐欺とはインターネット広告の技術を悪用し、ブラウザ(Chrome、edgeなど)の画面に「トロイの木馬」「ウイルス感染」「システムの異常」などの偽警告を画面いっぱいに表示させて画面内に表示された番号に電話させるように誘導、無意味なサポートサービスを売りつけて代金をだまし取ることをいいます。

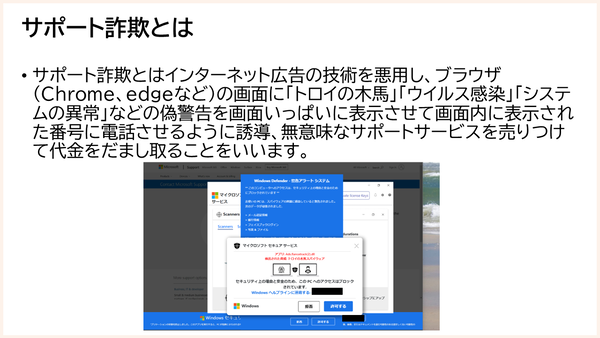

サポート詐欺の手口

サポート詐欺は金銭を目的とし、下記の流れで金銭を取ろうとしてきます。

- 偽セキュリティ警告の手口は、パソコンでインターネット閲覧中のブラウザ画面上に、本物に見せかけたセキュリティ警告が表示され、解決のために記載してある電話番号に電話をかけるように誘導されるというもの。

- 電話をかけると、オペレーターにパソコンを遠隔操作され有償サポート契約と代金支払いへ誘導される。

- 支払いはプリペイドカードを指定されるため、ほとんどの場合はコンビニエンスストアにそのカードを買いに行くように指示される。

筆者もこのサポート詐欺のサイトへ不用意にアクセスしたことがあります。そのときは下記の現象が発生しました。 - 大音量のビープ音(システム音)が鳴る

- JavaScriptのalertメソッドを使用し、表示される警告メッセージを消してもすぐに同様のメッセージが表示される

- ブラウザタブの閉じるボタン[x]をクリックしたら新しくサポート詐欺ページが表示される

このように消そうとしても再度表示する等工夫がされており、記載されている番号に電話をさせようとしてきます。

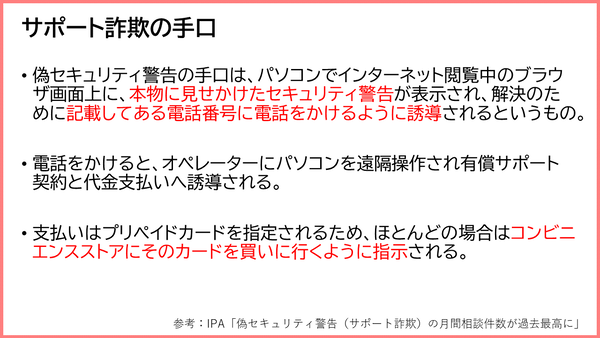

「偽セキュリティ警告」年間相談件数推移

IPAの記事では「サポート詐欺」を「偽セキュリティ警告」と記載されています。

IPAの記事によると、偽セキュリティ警告の相談件数は2022年度は2,365件であり、過去最高と記載されていました。

最近できた手口ではなく昔からある手法ではありますが、長期に渡って発生していることがわかります。

【参考】

- IPA 「偽セキュリティ警告(サポート詐欺)の月間相談件数が過去最高に」

https://www.ipa.go.jp/security/anshin/attention/2022/mgdayori20230228.html

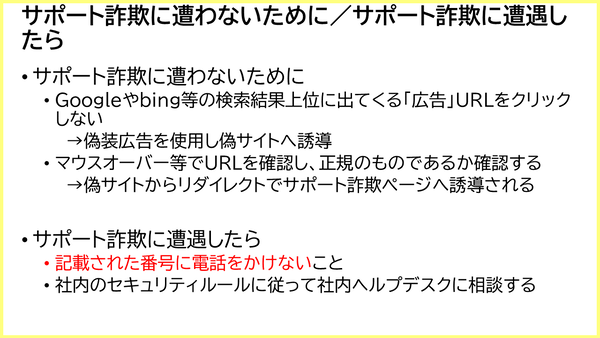

サポート詐欺に遭わないために/サポート詐欺に遭遇したら

サポート詐欺サイトへ遭わないようにするためには

- Googleやbing等の検索結果上位に出てくる「広告」URLをクリックしない

- マウスオーバー等でURLを確認し、正規のものであるか確認する

上記はパソコン利用者(社員等)の操作によって発生します。

そのため完全に防ぐことはできませんが社内教育を実施することでサポート詐欺に遭う頻度を低減できると思います。

サポート詐欺サイトへ遭遇した場合は、まず「記載された番号」に電話しないようにすることを覚えておきましょう。

次に社内のセキュリティルールに従って社内ヘルプデスクに相談するようにしましょう。

LANケーブルを抜線(無線LANをOFF)やセキュリティソフトでフルスキャン等という話もありますが、まずは社内セキュリティルールに従って対応してください。

企業や団体によってインシデント発生時に実施する内容が異なるためです。

弊社ではこのような「サポート詐欺」に遭遇したときの皆さまのお手伝いができるサービスがあるのでご紹介します。

【製品URL】

該当端末から不審な通信が発生していないか、ProxyやFirewallログから端末の通信履歴を確認し調査をします。